進む「読書離れ」

近年、「活字離れ」「読書離れ」が深刻な社会問題として注目されています。これらは、本や新聞を読む習慣が減少している現状を表す言葉であり、文化庁の「国語に関する世論調査」(令和5年度)によると、「1か月に読む本の冊数」という質問に対し、62.6%の人が「読まない」と回答しています。ほぼ3人に2人が本を読まない時代となっているのです。

この「読書離れ」の主な要因として、スマートフォンやSNSの普及により、情報を得る手段が大きく変化したことが挙げられます。実際、私自身も何かを調べる際には、本よりもYouTubeの解説動画などに頼ることが増えました。

それでも、より深く知りたいことがあるときは、今も「読書」を選ぶようにしています。本には挿絵や写真、グラフなどが使われることもありますが、基本的には活字が中心です。

動画のように映像が流れるわけではないため、文字だけを手がかりに自分の頭の中でイメージを膨らませたり、情報を整理したりしながら読み進める必要があります。

その過程で右脳と左脳の両方をバランスよく使うため、集中力が養われ、より深い理解につながると感じています。

読書を通して人生を見つめ直す

実は私も、十数年前までは読書が苦手でした。もともとスポーツやアウトドアが好きで、じっとしているのが得意ではなかったため、本を読もうとしてもなかなか集中できず、途中で眠くなってしまうことも多かったのです。

そんな私が読書をするようになったのは、2011年3月11日に発生した東日本大震災がきっかけでした。この震災を通じて、自然災害や環境問題、原子力発電のリスクに関心を持ち、自分の人生を見つめ直すようになったのです。「自分はこのままでいいのだろうか」「自分にできることは何かないだろうか」と自問する日々が続きました。

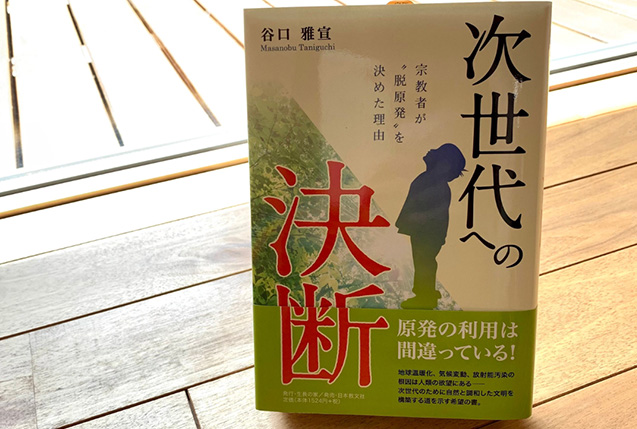

そんなとき、生長の家から発刊されたのが、『次世代への決断 宗教者が“脱原発”を決めた理由』(生長の家総裁・谷口雅宣著)でした。生長の家が原発に反対する理由を知りたいと思い、読書が苦手だった私もこの本を一気に読み終え、これからの生き方の指針を得たような気持ちになりました。

それ以来、「脱原発」のために自分にできることを実践し、自宅に太陽光発電パネルや蓄電池を設置するなどして、少しずつ行動を変えていきました。

こうして読書への苦手意識が薄れた私は、何かを深く知りたいときや知識を身につけたいとき、悩みがあるときには本に頼るようになりました。もちろん、尊敬する上司や先輩、家族や友人に相談したり、インターネットで調べたりすることもありますが、自分の心と向き合いながら、考える時間を持てる読書は、他には代えがたい学びの機会だと感じています。

読書によって得られる感動は、その後の人生に大きな影響を与えてくれます。まだ読書で心を動かされた経験がない方にも、いつかきっと人生の指針となる一冊との出合いが訪れることを願っています。

………………………………………………………

林 大介

生長の家本部講師補

2013年から生長の家国際本部勤務。生き方の参考となるお勧めのビジネス書は『「ほしい未来」は自分の手でつくる』(鈴木菜央著、星海社刊)。